🔷《由岛至岛》导演廖克发:让个人记忆回到历史现场 🔷

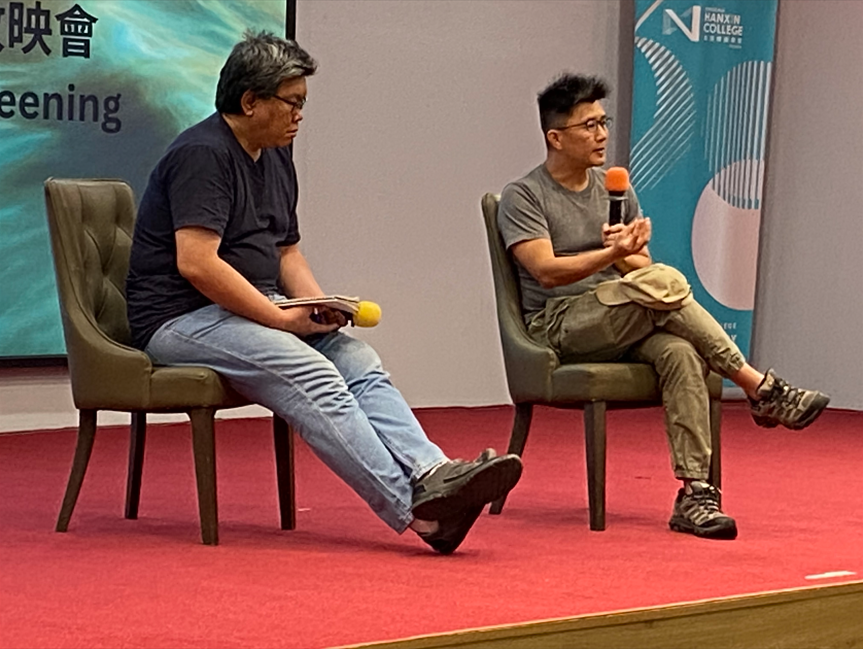

🔷《由岛至岛》纪录片导演廖克发认为,语言在纪录片中不只是沟通工具,更是开启记忆与身份的钥匙。他分享,在访问台籍老兵时,使用不同语言如日语或台语提问会引导受访者进入不同历史时期的心境。例如,日语会唤起日本殖民教育下的回忆,而台语则会引导出战后的思维模式。他是在回应观众提问导演如何处理片中多语言内容与跨文化叙事的挑战如是指出。

🔷他强调,语言本身就是记忆的一部分,而选择谁来提问、用什么语言访问,将决定故事能否被讲出。

🔷 “同样的问题,用日语问,受访者会回到日本殖民时期的记忆;用台语问,则回到战后的台湾身份。”

🔷廖克发表示,《由岛至岛》是一部记忆的纪录片,而非传统的历史纪录。他指出,历史学者关心的是“事件是否真实、有无佐证”,但本片更关注的是“个人是否在对自己说谎”或“是否在掩盖创伤”。

🔷他认为,当个人记忆不符合主流国家叙事时,就容易被边缘化甚至遗忘。廖克发指出,说故事是个人的权利,不是国家,我们不应该把这个讲故事的权利交给国家处理,成为国家叙事的工具。

🔷在被问及片名《由岛至岛》的由来时,廖导演解释,二战前多数人并无国家概念,大多数老兵记忆中的战争不是透过“国家”这个概念来理解。对他们而言,战争经验是“从一个岛出发,到另一个岛”,而非从“某国到某国”的抽象概念。与其强调国家中心或民族中心的历史观,他希望以“岛与岛”的视角,探讨我们与别人的关系。

🔷即便二战已结束八十周年,仍有不少学者与民间组织在努力追问战争责任。他也认为,不要将道德判断过度简化成“好人与坏人”,因为在战争中的每个人,无论是加害者还是受害者,都处于道德极限的考验中。他补充,战争中的加害与受害从来不那么简单。

🔷 “我们习惯相信自己是好人,却忘了在战争状态中,每个人都面对道德考验。”

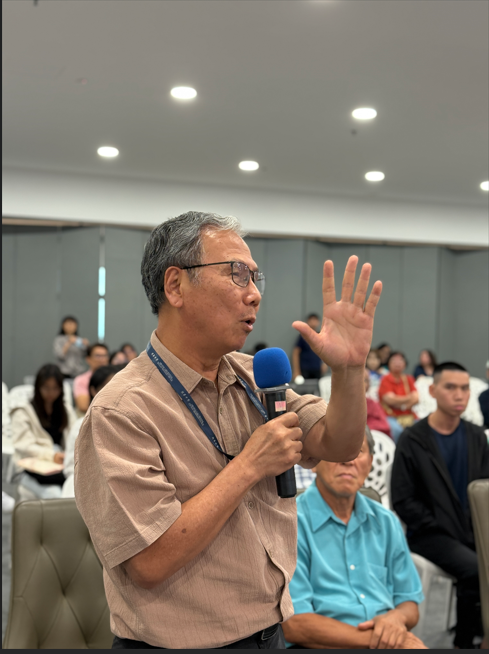

🔷这部纪录片日前于大同韩新学院举行放映暨映后座谈。放映会由大同韩新学院、雪兰莪暨吉隆坡福建会馆青年团与华社研究中心联合主办。本次放映会也获得台湾文化部的赞助。本片片长5小时,分成上下两个部分放映,活动共吸引逾百名观众到场观看和参与座谈。座谈会主持人是岑建兴。